□ 반도체 제조는 비용절감 중시보다 공급망 안정이 더 중요해졌다.

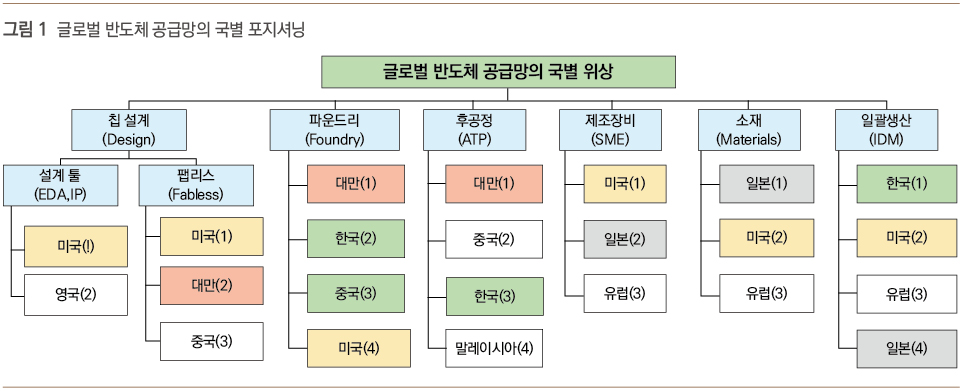

글로벌 반도체 공급망 구성은 미국이 반도체 R&D 및 설계, 한국이 메모리, 대만이 파운드리 및 패키징, 유럽은 EUV장비 및 저전력 프로세서 IP 등 각각 상이한 분야에 특화되어 있다. 이처럼 각 국가 특성에 따라 글로벌 밸류체인(GVC) 거점을 구축하고 반도체 제조 비용 절감을 도모해 왔다.

하지만, 국가 전략자산인 반도체의 해외 의존율이 심화되면서 비용절감 효과에 집중하기보다, 공급망 강화 및 지정학적 우려 해소를 통해 안정적 반도체 칩 확보가 더 중요시되었다. 이는 미·중 패권전쟁 및 코로나19를 통해 반도체 부족 현상을 겪으면서, 반도체를 독점적으로 공급하는 경로가 얼마나 위험한지를 분명하게 깨달았다. 이에 각국은 WTO 규제 범위를 뛰어넘는 엄청난 인센티브 지원으로 해결책을 모색하고 있다.

□ 미국의 공급망 리스크 해소는 백악관과 연방의회의 긴밀한 협력으로

현재 미국이 직면하고 있는 리스크는 차량반도체 공급부족, 선단기술 생산능력 급속저하, 동아시아 편중의 지정학적 리스크, 중국 급부상 등이다. 이러한 리스크 요인을 극복하기 위해 바이든 행정부와 연방의회가 긴밀히 협력하여, 반도체․과학법을 제정(2022.7.28)하였다. 동 법의 총예산 중에서 반도체부문 예산은 527억 달러이며, 특히 1차 회계연도(2022.10~2023.9)에는 R&D부문에 반도체기술센터 건립 200억 달러, 첨단 패키지기술 프로그램 250억 달러 등 파격적인 지원을 단행하도록 명시했다.

기업 인센티브 부문은 미국내 반도체 투자 기업에게 총 390억 달러를 5년에 걸쳐 지원하며, 특히 1차 연도에 190억 달러를 집중 지원한다. 이는 삼성전자 및 TSMC의 투자유치에 신뢰를 주고, 자국의 인텔, TI 등에 투자를 촉진하기 위한 조치이다. 또한 1차 연도에 한해 최첨단설비 공정이 아닌 레거시 공정에도 별도 20억 달러를 지원하도록 법제화한 것이 특징이다. 이는 현재 차량 반도체 등 레거시 공정 칩 제품의 심각한 부족 현상을 해소하기 위한 조치이다.

□ 국내 육성정책은 세미콘 스쿨 및 반도체종합연구소 설립 통해 기업지원 필요

국내 반도체산업 육성에 있어서 우선 고급인력 개발을 위해서는 반도체전문대학원의 세미콘 스쿨(Semicon School)을 수도권은 물론 전국 각 대학교에 선별적으로 추진해 볼만하다. 법학전문대학원의 로스쿨처럼 다양한 전공학부 학생이 참여할 수 있는 형태가 돼야 할 것이다.

또한, 한국 반도체가 세계 2위, 메모리 1위 강국이라고 자부하고, 국내 총수출의 20%를 차지하며 세금도 매년 최고로 많이 내고 있으나, 국가출연 반도체전문연구소도 없이 R&D를 민간에만 맡겨왔다. 신정부에서는 국가출연 종합반도체연구소 설립을 통해 R&D를 지원과 함께 성장엔진인 반도체에 대한 획기적인 육성정책 도입에 기대를 걸어본다.

'전문 보기' 버튼을 누르시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.