우리나라에서는 스타트업을 논할 때, 유독 테크기업을 강조하는 경향이 있다. 특히 최근에는 딥테크를 키워야 한다는 목소리가 높다. 왜 해외에는 딥테크 유니콘, 제조업 유니콘이 많은데 국내에는 아무런 기술도 없는 서비스 플랫폼 일색이냐는 것이다. 그러나 네이버, 카카오, 우아한형제들, 야놀자 등과 같은 플랫폼 기업도 연구 인력만 수백 명을 보유하며 상당한 수준의 기술을 확보하고 있고, 이를 비즈니스에 활용하여 경쟁자들과의 격차를 벌리고 있다. 그렇기에 해외에서는 기술이 내재화된 우버, 에어비앤비 등과 같은 플랫폼 기업들을 모두 테크기업으로 분류하고 있다.

2014년 인도의 벤처캐피털리스트 스와티 차투르베디(Swati Chaturvedi)가 처음 사용한 용어인 ‘딥테크’는 사회에 큰 파장을 끼칠 수 있지만 아직 발견되지 않았고, 수면 밑에 있어 보이지 않는 기술로 정의된다. 주로 비즈니스모델의 혁신보다는 바이오·에너지·청정 기술, 컴퓨터 과학, 신소재 등 세상을 바꿀 만한 획기적인 기술을 말한다. 이러한 기술을 개발하는 회사를 딥테크 기업이라 부르는데, 인공지능 기술로 알파고를 만든 딥마인드가 원조격이고, 최근 각광받고 있는 오픈AI가 대표적인 기업이다. 또한 모더나, 스페이스X(SpaceX), 블루오리진(Blue Origin)도 딥테크 기업으로 분류된다.

세계적인 컨설팅회사 BCG(Boston Consulting Group)는 ‘딥테크의 거대한 물결’이라는 보고서에서 ‘어떤 기술이 딥테크인가’라는 질문은 잘못된 질문이라고 지적했다. ‘딥테크라는 것은 애초에 없는 것’이라는 게 그 이유다. 대신, BCG는 딥테크가 문제 지향성과 접근방법 및 기술의 융합으로 인해 실행 가능하며, DBTL(Design-Build-Test-Learn) 주기에 기반한 접근법을 의미한다고 밝혔다.

사실 딥테크는 초기 연구 단계이거나, 실체는 없고 개념만 존재하는 경우가 대부분이다. 비용이 매우 많이 들어 가나 상용화가 이루어진 것은 극히 드물고, 상용화 단계에 도달한다고 해도 어떠한 제품이나 서비스가 될지, 어떠한 규제가 기다리고 있을지 알 수 없다. 그래서 이들 기업에 대한 초기 투자는 대부분 공적 자금으로 이루어진다. 이러한 이유로 하이테크와는 별도로 딥테크라는 말이 만들어졌다. 엄청난 파괴력이 있지만 아직 발견되지 않은 기술이라는 말은, 뛰어난 기술이긴 하지만 시장성이 약해 투자들로부터 관심을 끌지 못할 수 있다는 뜻이기도 하다.

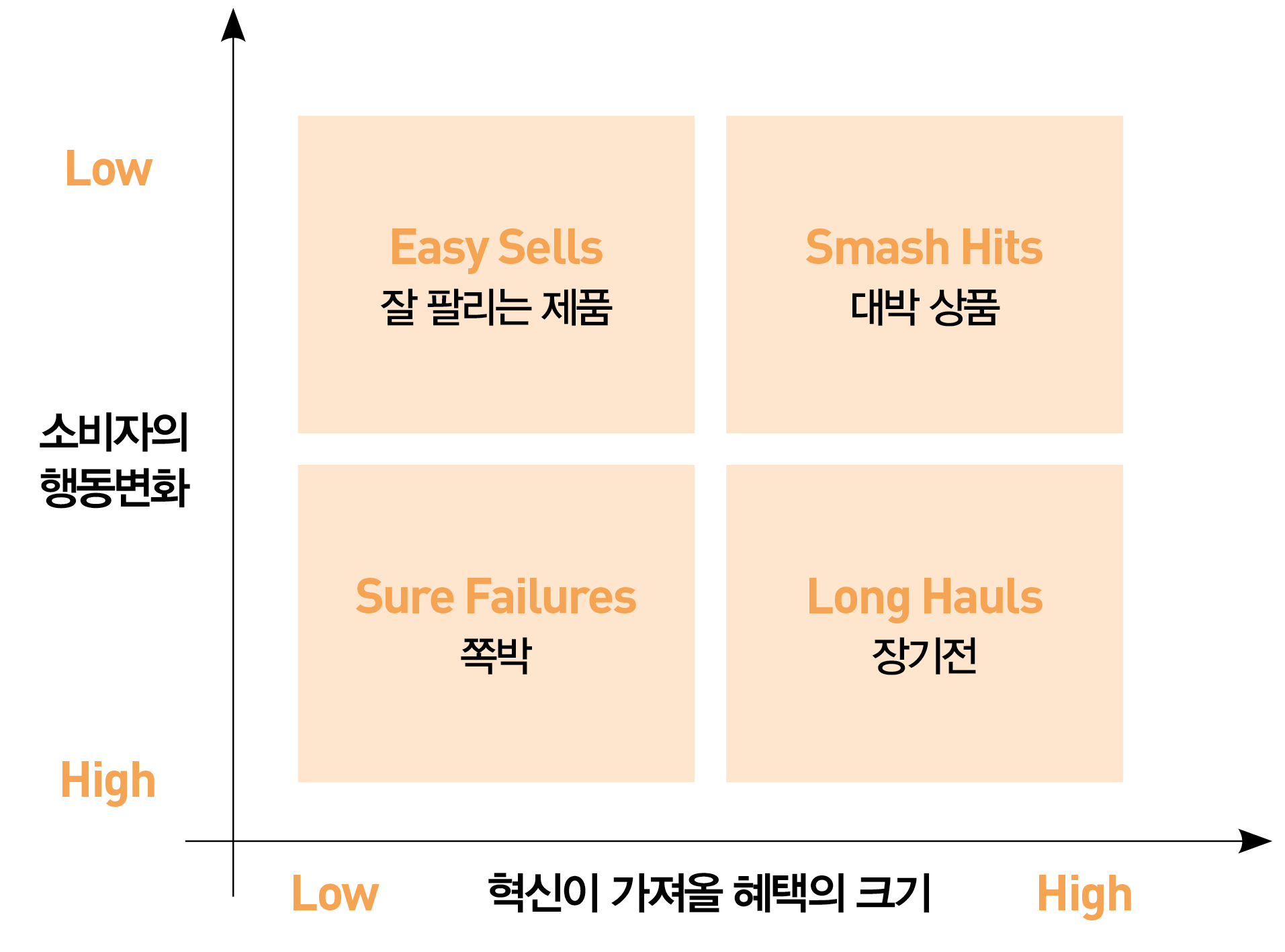

하버드 비즈니스스쿨 존 구어빌 교수는 그의 논문 ‘혁신의 저주’에서 “세계 최고의 기술이 시장에서 성공하는 비율은 10%가 채 안 된다.”라고 강조했다. 아무리 뛰어난 기술이라도 비즈니스 기회를 포착할 수 있는 '비즈니스모델'을 어떻게 구현하는가에 따라 그 사업의 운명이 달라진다는 것이다.

[그림2] 존 구어빌 ‘혁신의 저주’

카테고리마다 다르지만, 신기술의 사업화는 높은 비율로 실패한다. 대부분 성능이나 기술의 문제라기보다는, 사람들의 마음을 얻지 못한 것이 사업화 실패의 주요 원인이다. 많은 사람이 혁신 저항에 굴복하는 것이다. 앞으로 혁신의 수명은 점점 짧아지고, 상상을 뛰어넘는 혁신이 쏟아져 나올 것이다. 동시에 혁신편향과 혁신저항도 항상 함께할 것이다. 아무리 뛰어나도 단점이 없는 혁신은 없고, 그렇다고 해서 혁신을 멈출 수도 없다. 혁신이 없으면 국가의 미래도 없을 것이다.