SK엔펄스는 반도체 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 공정에 사용되는 CMP pad를 개발하여 사업화에 성공하였을 뿐만 아니라, 세계 시장의 문을 두드리고 있다. 본 기술혁신 사례에서 주목할 점은 기존 핵심기술로부터 새로운 가치를 만들어 비즈니스를 변화시킨 것이다. 이 기술은 2023년 18주 차 장영실상을 수상하였다.

CMP pad는 폴리우레탄으로 만들어진다. 웨이퍼 표면을 연마하기 위해서 웨이퍼와 직접 닿아 이를 지지하기도 하고, 웨이퍼를 연마하는 화학물질인 슬러리를 유동시키는 역할도 한다. 폴리우레탄으로는 단열재나 내장재 등을 만들 수도 있고 CMP pad를 만들 수도 있다. 동일한 재료이지만 가치는 수십 배 차이가 난다.

CMP pad는 전 세계적으로 월 20만 장 정도가 소모되어 연 1조 원이 넘는 시장규모를 형성하고 있다. 이는 향후 연평균 8%에 가까운 성장을 할 것으로 전망된다.

반도체 제조사 입장에서는 CMP 공정이 반도체 수율과 직결되기 때문에, 새로운 패드 제품이 나오더라도 쉽게 바꿀 수가 없다. 따라서 새로운 제품이 등장해도 성공적으로 시장을 점유하기 어려운 시장이다.

국내 반도체 기업들 역시 외산 CMP pad에 의존할 수밖에 없었으므로, 국산화에 대한 니즈와 더불어 사용자의 니즈를 반영한 제품개발을 원해왔다. 그러나 도전장을 낸 회사들이 중도에 개발을 포기하거나 성공적인 비즈니스 모델을 만들지 못했다.

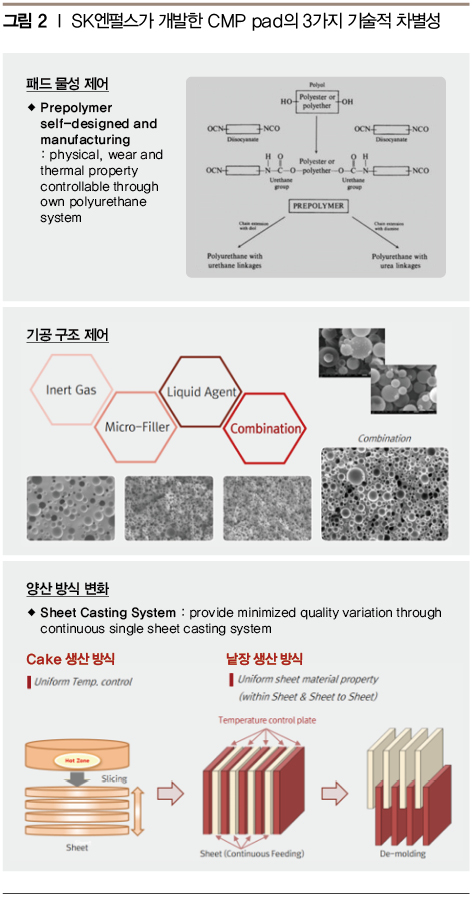

기술적 성과는 3가지로 요약된다. 첫 번째는 CMP pad에 적합한 물성을 구현하기 위해 조성을 설계하고 이를 생산할 수 있는 기술의 확보다. 기존 폴리우레탄 기술의 진화로 볼 수 있다. 패드의 중요한 역할 3가지 중 하나인 견고하고 부드러우며, 열변성 및 각종 힘의 작용에 견디는 특성과 연관된 것이다. 쉽게 말해 고객이 요구하는 물성의 패드 개발이 가능해진 것이다. 두 번째로는 패드와 기판 접촉면의 기공 구조와 균일도를 제어할 수 있는 기술이다. 패드 물성과 더불어 반도체 CMP 공정의 수율을 좌우할 수 있는 중요한 요소로서, 슬러리의 유동성과 연관된다. 이는 웨이퍼의 결점(defect) 발생이나 스크래치를 최소화하는 데 필요한 기술이다. 마지막은 양산 방식의 변화이다. 경쟁사는 대량 생산에 유리하도록 덩어리로 만든 후 잘라서 패드로 사용하는 것에 반해, SK엔펄스는 패드 전체의 품질 편차를 최소화하기 위해 낱장 생산 방식을 택함으로써 앞의 두 가지 기술적 성과를 극대화하였다.

사업적 성과로는 2016년 개발에 착수하여 2018년 첫 제품 판매를 시작했다. 2020년에는 두 번째 주력 제품을 출시하여, 이를 국내외 주요 고객들이 이미 사용 중이거나 사용을 위한 평가가 진행 중이다. SK엔펄스의 CMP pad는 글로벌 독점 경쟁사의 견고한 성벽을 뚫고 시장 진출에 성공하였으며, SK엔펄스의 주력 사업 아이템으로 자리 잡은 2023년 현재까지도 기술의 진화를 멈추지 않고 있다. 8년도 되지 않는 기간에 무려 200여 건이 넘는 국내외 특허를 출원하고, 100여 건이 넘는 등록 특허를 확보한 성과를 올렸다.

'전문 보기' 버튼을 누르시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.