환경 사업은 인류의 삶에 직결되는 문제를 다루는 영역이며, 물리적인 범위 또한 해양/토양/대기/우주의 汎 지구에 걸친 문제를 해결하는 '지구 경영'의 관점에서 접근이 필요한 분야이다.

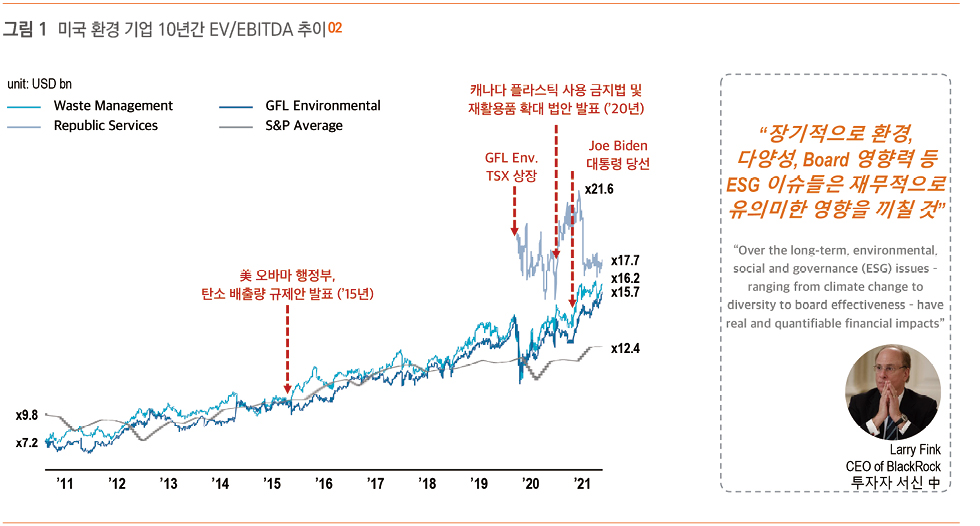

2020년 기준 전 세계 시장 규모가 이미 500조 원을 상회할 정도로 소위 '빅 마켓(Big Market)'으로 자리 잡은 환경 시장은 최근 ESG에 관심이 고조됨에 따라 자본 시장 참여자들로부터 높은 관심을 받고 있다. 최근 10년간 ESG 유관 자산에 대한 투자는 비 유관 자산 대비 60% 이상 증가했으며, 환경 기업의 자본시장에서의 평가(EV/EBITDA Multiple)도 또한 시장(S&P) 평균 대비 20% 이상 상회하며, 높은 성장 잠재력을 인정받고 있다.

주요 글로벌 환경 기업들은 순환경제(Circular Economy)를 화두로 삼아 지속가능성을 추구하는 사업 모델로의 전환을 도모하고 있다. 즉, 자원 채취-제품생산-'소각' 혹은 '매립', 즉 폐기(Dispose)로 이어지는 '선형 경제'의 한계를 극복하기 위해 글로벌 환경 기업들은 과거 폐기물 수집과 매립 중심의 사업에서 탈피해 자원의 재활용 및 재생에 집중하고 있다.

북미 1위 환경기업인 WM 社의 경우, 미국과 캐나다 지역의 모든 유형의 폐기물 처리에 있어 수집부터 재생까지 모든 과정을 수행하고 있다. 예를 들어, 재활용 공정에 있어서는 Smarting Sorting System 도입을 통해 폐기물의 선별작업의 정확도를 높여, 처리 비용을 절감하고 있다. 음식 폐기물을 유기물질로 전환해 전력/바이오 연료 등 생산에 활용하고, 이후 자체 활용/판매하고 있다. 네덜란드 기업인 Renewi는 Waste-to-product 혁신 기업으로 잘 알려진 기업 중 하나이다. 일례로 버려진 과일(오렌지) 껍질로부터 에센셜 오일을 생산해 청소용 세제의 원재료로 활용하고, 또 시트러스 펄프(citrus pulp)도 생산해 소를 위한 사료로 활용될 수 있도록 한다.

디지털 혁신 이래, 각광을 받고 있는 사업 모델 중 하나인 '플랫폼' 기반 사업 모델이 환경 산업에서도 등장하고 있다. 미국의 루비콘(Rubicon)이라는 업체가 대표적인 사례인데, 루비콘은 클라우드 기반 SaaS 활용해 B2B 기업을 대상으로 기업들이 배출하는 폐기물의 종류를 분석해 제조과정에서의 원자재 낭비를 줄이고, 배출된 폐기물을 매립할 경우 소요되는 Landfill 비용 최소화하는 솔루션을 제공하는데, 이를 서비스 구독모델의 형태로 판매를 하고 있다. 이를 통해 SaaS 플랫폼 기반, 다운스트림(Downstream) 폐기물 업체 (e.g. 재활용 社) 들과 파트너십 통한 WtE/WtR 분야로 확장 중이며, 이미 스타벅스, 나이키 등 대형 소비재 업체와 세븐일레븐(7-Eleven) 등 유통업체를 주요 고객 군으로 확보해 놓은 상황이다.

글로벌 환경 기업들은 자원 순환경제 모델로의 효과적인 전환을 위해 역량을 자체적으로 육성하기보다는 외부 파트너와의 적극적인 협력(M&A 혹은 JV)을 통해 달성하는 경우가 많다. 유럽의 대표 폐기물 업체인 Suez가 대표적인 사례이다. Suez는 신기술확보, 밸류체인 영역 확대 및 신규 지역(국가)으로의 확장을 위해 적극적인 비유기적 성장 모델(Inorganic Growth Model)을 활용해 왔다. 이를 통해 폐기물 재활용률은 2010년 약 48% 수준에서 69% 수준으로 상승했고, 플라스틱 재활용 사업 분야로의 신규 진입과 WtE 분야로의 확대를 성공적으로 달성했다.

2020년 기준 글로벌 환경 기업 중 연 매출 1조 원 이상의 기업 중 아직 한국 기업을 포함한 아시아 지역의 기업은 아직 전무하다는 사실은 시사하는 바가 크다. 주요 원료를 대규모로 공급할 수 있는 글로벌 선도 수준의 국내 기업이 자동차, 전자 등 여러 산업에 존재함을 감안하면, 환경 기업들의 잠재 고객 및 협업 대상은 풍부하기에, 대한민국 국가대표 환경 기업의 등장도 멀지 않았음을 기대해 본다.

※ '전문 보기' 버튼을 누르시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.