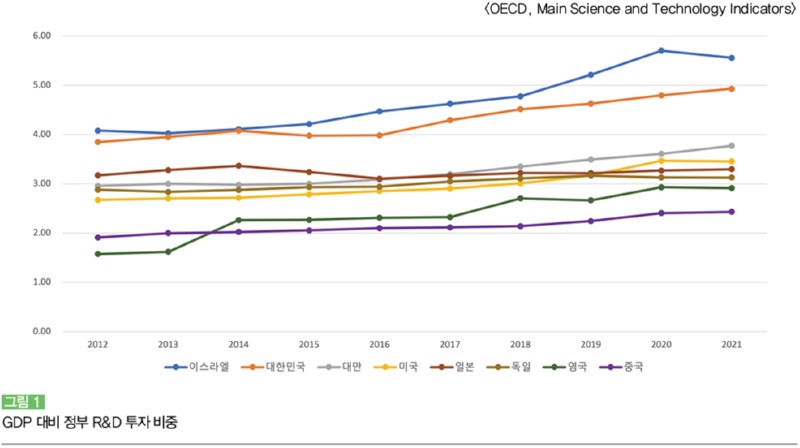

우리나라는 지속적인 첨단 기술경쟁력 확보를 위해, 연구개발에 대한 투자를 강화해 왔다. GDP 대비 정부 R&D 투자 비중의 측면에서 4~5% 수준을 꾸준히 유지해 왔다. 2024년에는 R&D 예산의 삭감으로 인해 4.0% 수준까지 그 비중이 축소된 것에 반해, 과학기술 분야의 국제협력 관련 예산은 2023년 5,075억 원에서 2024년 약 1.5조 원 규모로 세 배가량 크게 증가하였다. 국제협력이 R&D에서 차지하는 비중이 더욱 커진 만큼, 국제협력 R&D 예산 활용의 전략성이 매우 중요해졌다.

유엔무역개발회의(UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development)는 국제협력에 관한 핵심 요소로 전략적 계획(strategic planning), 혁신 선행 조건(STI prerequisites), R&D 활동, 기술 혁신 등 네 가지를 선정하였다. 이에 따르면, 먼저 정부는 과학기술에 관하여 구체적이고 달성 가능한 목표를 설정하여 프레임워크, 정책, 가이드라인, 표준, 규제 등의 도구를 포함하는 전략적 계획을 수립한다. 연구개발 주체의 경우에는 해외 공동 연구를 통해 과학·기술적 지식을 공유한다. 혁신 및 생산의 주체는 무역과 가치 사슬(value chain) 등으로 연결되어 기술과 사업적 지식을 학습한다.

2023년 11월, 국내 정부는 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」을 발표하였다. 동 전략은 글로벌 R&D의 개념을 과학기술 분야 공동 연구 및 인적 교류, 해외 진출 지원, ODA, 국제협력 기반 조성, 실증 및 표준화 등으로 정의하고 있다. 또한 기본적으로는 경제 및 안보 동맹을 중심으로 국가 간 협력을 구성하되, 민감한 사항일수록 소다자·양자 위주로 협력하는 것으로 보고 있다.

우리나라에 크게 영향을 미치는 주요 다자간 협의체에는 한국·미국 등 14개국이 참여하는 ‘인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF, Indo-Pacific Economic Framework)’, 미국을 중심으로 한 ‘아르테미스 계획(Artemis Program)’과 중국·러시아 중심의 ‘국제 달 연구기지(ILRS, International Lunar Research Station)’ 계획이 있다.

또한 국가들은 대륙 혹은 지역공동체 단위로 국제적인 혁신 어젠다를 설정하기도 한다. 예를 들어, 아세안(ASEAN) 국가들의 ‘과학기술·혁신에 관한 행동 계획(APASTI, ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation)’, 아시아태평양경제협력체(APEC)의 ‘과학기술·혁신을 위한 정책 파트너십(PPSTI, Policy Partnership for Science, Technology and Innovation)’, 아프리카 연합의 ‘아프리카 혁신 전략 2024(STISA-2024; Science, Tehcnology and Innovation Strategy for Africa 2024)’, EU의 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 등이 있다.

위와 같은 다자간 협력 프로그램과는 달리, 민감 기술의 경우 파트너 숫자를 상당히 제한한다. 미국·일본·인도·호주의 안보 협의체인 쿼드(Quad), 미국·인도의 양자 간 ‘핵심·신흥 기술 이니셔티브(iCET, initiative on Critical and Emerging Technologies)’, 한미 차세대 핵심·신흥 기술 대화(CET) 등을 예로 들 수 있다.

NIS 및 글로벌 R&D 동향 관점에서 볼 때, 시사점은 다음과 같이 요약할 수 있다. 우선 국제협력 R&D에 대한 범정부적 거버넌스를 구축하여 전략적 계획을 수립해야 한다. 국제협력을 기준으로 한 NIS 구조를 고려할 때, 글로벌 R&D의 중심이 되는 거버넌스는 연구개발 주체들과 소통하고 국제적인 파트너십을 체결하는 것을 선행해야 한다. 이에 더하여, 거버넌스의 소위원회를 구성하여 기술 수준별로 협력 방안을 다르게 설정하는 전략을 고려할 수 있다. 12대 전략기술 내에서도 분야별로 기술 수준이 매우 다른 것을 고려할 때, 정부는 기술 격차를 명확히 파악하고 이에 대한 분야별 민간 지원 정책을 수립할 필요가 있다.

'전문 보기' 버튼을 누르시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다