“앞으로 연구자는 무엇을 해야 하는가?” 우리는 이런 질문이 나올 수밖에 없는 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 시대에 살고 있다. 우리는 다음 두 가지 이야기에 주목할 필요가 있다. 하나는 이스라엘에서 나온 AI 논문인데, AI가 추적성, 투명성, 검증 가능성을 위협하는 것이 아니라 오히려 향상시키면서 과학적 발견을 가속화할 수 있다는 잠재력을 보여주었다. 다른 하나는 데이비드 오토 미국 MIT 경제학과 교수의 주장으로, 그동안 높아만 보이던 이른바 '전문직'의 문턱이 AI로 인해 낮아지고 있다는 소식이다.

AI 시대 연구 수행 장면

한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 ‘2043년 AI가 변화시킬 미래 연구 수행 모습’을 전망했다. 주목할 것은 인공일반지능(AGI, Artificial General Intelligence)의 출현 vs. 인공특화지능의 고도화를 한 축으로 하고, 글로벌 플랫폼의 독과점 vs. 다양한 플랫폼의 공존을 또 다른 축으로 설정해 세 가지 시나리오가 유력하게 등장하고 있다는 점이다.

먼저, 현재 추세가 유지된 ‘인공특화지능 고도화’, ‘글로벌 대기업의 플랫폼 과점 심화’ 시나리오는 AI가 연구 수행을 보조하나 연구자 간 양극화가 심화된 모습을 그린다.

다음으로 비관적 미래인 ‘AGI 실현’, ‘글로벌 대기업의 플랫폼 독점 강화’ 시나리오는 AI가 지배하고 글로벌 플랫폼에 종속되는 연구가 만연한 우울한 모습을 그린다.

마지막으로 낙관적 미래인 ‘AGI 실현’, ‘다양한 공공-민간 플랫폼 공존’ 시나리오는 AI가 협력하고 인류에게 공헌하는 연구가 만개한 희망적 모습을 그린다.

당연히 모두가 마지막 모습을 원하겠지만, 그것은 우리가 어떻게 준비하고 대응할지에 달린 일일 것이다.

AI 시대 연구와 연구관리

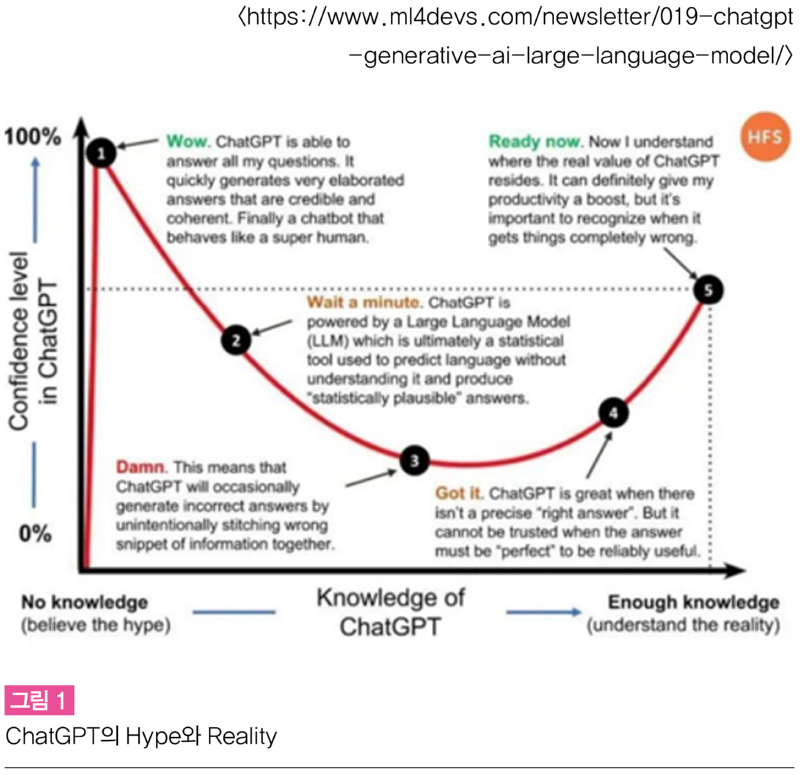

KISTEP이 제시한 AI 시대 연구 수행 모습에 기반하면, 연구와 연구자, 연구관리는 모두 다시 정의되어야 한다. 현재의 AI 기술이 AGI(어떻게 정의해야 하는지, 또 언제 실현될지 논란이 벌어지고 있지만) 수준에 도달할수록 연구 프로세스에서 AI의 관찰, 가설설정, 실험, 자료 분석의 업무 처리능력은 인간보다 우수해질 것이다. 따라서 연구 현장에서 보편적으로 AI가 활용될 전망이다.

최근 부상하고 있는 기술 인텔리전스(Technology Intelligence) 분야는 이러한 맥락에서 주목할 필요가 있다. 윤병운 동국대 교수는 ‘기술 인텔리전스, 데이터 기반 미래 기술 예측’을 주제로 한국공학한림원 기술경영정책분과 세미나에서 데이터 분석, 특히 AI 모델 기반의 기술 인텔리전스 연구의 중요성을 강조했다.

AI 시대 연구인프라

신진우 KAIST 교수는 페이스북에 AI 시대 무엇이 연구를 결정하는 핵심 인프라인지를 압축적으로 웅변했다. 그는 한국에서 AI 연구의 선두를 달리고 있는 최고 연구자다. 정부가 여기에 화답하지 못하면 그것은 곧 ‘국가의 실패’일 것이다.

‘속도 실패론’에 주목하라

AI가 ‘R&D’를 ‘Fast R&D’로 바꾸고 있다. 그런데 국가는 왜 R&D에 투자해야 하는가? ‘시장실패론’에 따르면, 기업의 이윤 동기에만 R&D 투자를 맡기면 과소 투자가 일어나기 때문에 정부의 R&D 투자가 정당성을 부여받았다. 이후 기업, 대학, 정부연구소가 상호 협력해야지 이를 각자 수행하면 손해라는 ‘시스템 실패론’이 등장했다. 최근에는 정부와 민간이 전략적으로 손을 잡지 않으면 국가적 도전과제를 해결할 수 없다는 ‘미션 실패론’이 강조되고 있다. AI 시대에는 개인도, 기업도, 대학도, 정부연구소도, 국가도 R&D 속도에 뒤지면 망한다는 ‘속도 실패론’이 지배할지 모른다.