철도 교통은 등장 이후 많은 시간이 지났지만, 아직까지도 주요 이동 수단으로 자리매김해 있다. 그리고 지속적인 발전을 이루며 미래로 나아가고 있다.

주요 관건 중 하나가 지면 마찰을 줄이는 것이었으며, 속도 증가에 따른 공기 저항을 줄이는 것도 중요 화두였다. 그리고 이런 지면 마찰, 공기 저항을 없애려는 시도가 우리가 기존에 알던 철도 교통의 틀을 벗어나는 결과물로 구체화 됐다.

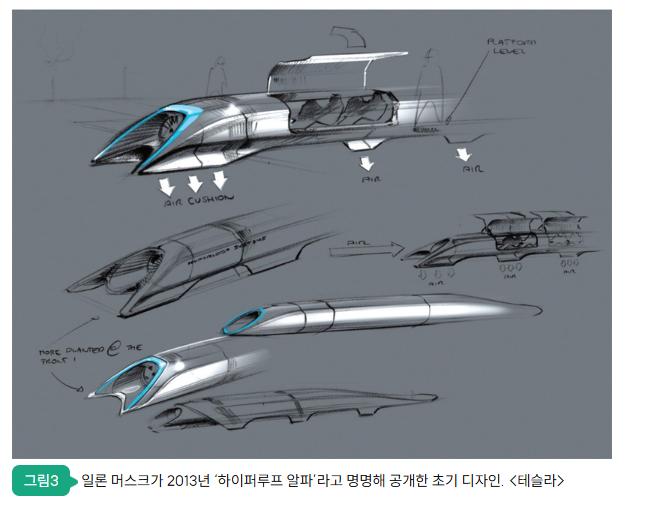

최근 정부가 연구 본격화를 알린 ‘하이퍼튜브’가 주인공이다. 하이퍼튜브 기본 개념은 공기를 뺀 원통형 기밀 튜브 안에, 밀폐 캡슐을 자기부상 기술로 띄워 고속으로 주행케 하는 것이다.

아진공 환경에서는 운송체가 공기 저항을 받지 않는다. 또 운송체가 떠 있는 상태여서 마찰도 없다.

개발 목표를 달성한다면 하이퍼튜브 주행 속도는 1,200km에 달할 것으로 전망된다. 무정차 운행을 기준으로는 서울역에서 부산역까지 20분 내 주파가 가능한 수준이다.

속도 외에 다양한 장점들도 많다. 튜브 안을 달려 기상 상황 영향을 전혀 받지 않는다. 직접 탄소 배출이 없고, 마찰이 없으니 분진도 발생할 일이 없다. 게다가 기존 철도 교통 체계의 장점도 공유한다.

사실 이런 하이퍼튜브 청사진은 근래에 튀어나온 것이 아니다. 관련 개념을 폭넓게 알린 사건이 지난 2013년 벌어진다. 테슬라·스페이스X의 일론 머스크가 ‘하이퍼루프’의 아이디어를 공개하면서다. 우리의 하이퍼튜브와 기본 개념이 유사하다.

이후 사람들의 관심이 쏠렸고, 각국의 연구진이 기술 구현에 힘쓰고 있다. 놀라운 부분은 우리나라가 아주 일찍부터 연구를 시작했다는 점이다. 일론 머스크의 아이디어 제시보다도 4년 앞선 2009년부터다.

우리 과학기술 정부출연연구기관(출연연), 한국철도기술연구원이 ‘초고속 튜브철도 핵심기술연구’라는 이름으로 연구를 시작, 이내 52분의 1 크기로 축소한, 1kg 미만 모델을 활용해 시속 700km 주행에 성공했다.

지난 2020년에는 17분의 1 크기 독자 개발 축소형 하이퍼튜브 공력시험장치로, 시속 1019㎞ 속도(0.001 기압)를 달성했다. 축소형이긴 하지만, 음속 주행을 이룬 역사적인 첫 사례다.

이 밖에도 다양한 기반 기술들을 갖추면서 우리나라는 갖가지 영역에서 세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 것으로 평가받는다.

최근에는 R&D에 보다 힘이 실릴 결정이 이뤄졌다. 정부가 올해를 ‘K-하이퍼튜브’ 원년으로 삼고 핵심기술 R&D에 뛰어든다고 밝혔다.

그동안 성과를 내 온 철도연을 주관연구기관으로, 2027년까지 총사업비 127억 원을 투입해 4가지 기반 기술을 개발하게 된다.

이미 기술력이 나쁘지 않은 만큼, R&D 예산이 적지 않게 배정된다면 그 효과도 클 것이다. 다만, 실제 하이퍼튜브가 상용화되려면 해소해야 할 기술적 난제도 적지 않다.

하이퍼튜브는 사람이 탑승하는 운송 수단이고, 전에 없던 속도로 달리는 만큼 특히 안전과 관련한 세심한 R&D가 필요하다.

물론 이런 문제들은 곧 기술적 해법을 찾을 수 있을 것이고, 하이퍼루프는 향후 주요한 철도 교통수단이 될 것이라는 견해가 적지 않다. 매력적일 만큼 높은 속도를 무기로 더욱 많은 사람들이 주목할 것으로 보인다.