데이터, 인공지능(AI), 로봇, 바이오 기술, 양자 기술 등 첨단기술의 급격한 발전은 전 세계의 산업 지형을 근본적으로 재편하고 있다. 이러한 기술혁신의 흐름 속에서 첨단기술이 단순한 경제적 자산을 넘어 국가안보의 핵심 요소로 부상했다. 우리나라는 첨단기술 기반 혁신과 산업 성장을 추진하면서도, 선진국과 신흥국 사이의 ‘샌드위치’ 상황에서 전략적 유연성을 확보해야 하는 과제에 직면해 있다. 그러나 현재 국내 기술 규제 체계는 첨단기술이 빠르게 발전하는 산업 환경에 적절히 대응하지 못하고 있는 실정이다.

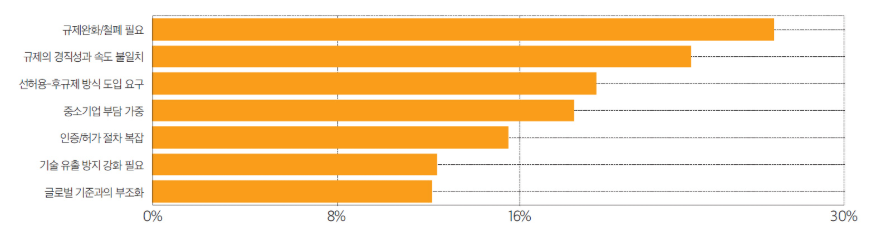

한국산업기술진흥협회(이하 ‘산기협’)가 300개 기업을 대상으로 시행한 <2025년 산업기술정책 관련 산업계 의견 조사> 결과에 따르면, 기업들은 규제의 경직성(31.7%), '선 규제, 후 허용' 방식(29.3%), 과도한 인증 부담(27.6%), 글로벌 표준과의 불일치(23.8%)를 핵심 문제로 지적했다.

[그림1] 기술규제 관련 핵심 문제점

(출처: 산기협의 2025년 산업기술정책 관련 산업계 의견 조사 ‘기술규제’ 부문 결과)

이러한 상황은 규제기관의 리스크 회피 성향, 규제 완화보다 신설에 치중된 인센티브 구조, 진흥과 규제의 모순적 혼재 등 구조적 요인에서 비롯된다. 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 등 최근 첨단기술 및 산업 관련 법률의 입법 동향은 진흥을 표방하면서도 실질적으로는 엄격한 규제를 내포하는 이중적 구조를 보인다.

한국의 기술규제 문제는 단순한 개별 규제의 문제가 아니라, '사전 통제'에서 '사후 관리'로의 근본적인 패러다임 전환을 요구하는 구조적 문제이다. 이에 대한 해결책으로 다음의 다섯 가지 한국형 기술규제 혁신 모델을 제안한다. ①기술 성숙도와 리스크에 따른 단계적·차등적 규제를 하는 '적응형 규제 시스템(Adaptive Regulatory System)'의 도입 ②업계 주도 표준 개발과 연성법을 활성화하는 '민간 주도의 공동규제(Co-regulation) 체계'의 구축 ③중소·벤처기업 맞춤형 지원을 위한 '규제 컴플라이언스 역량 강화 시스템'의 도입 ④중복·충돌 규제 해소와 과도한 규제 및 절차 간소화를 위한 '시스템적 규제 통합‘의 추진 ⑤글로벌 표준과의 정합성을 확보하는 '국제 규제 협력' 강화이다.

기술 패권 경쟁이 심화하는 글로벌 환경에서 한국의 기술규제는 단순한 관리와 통제를 넘어 혁신의 촉매제로 기능해야 한다. 이러한 근본적 패러다임 전환을 통해 기존의 규제 관행 및 진흥과 규제의 모순적 결합을 극복하고 혁신 친화적 규제 체계를 구축할 때, 한국 기업들은 비로소 글로벌 시장에서 진정한 경쟁력을 발휘할 수 있을 것이다.

McGill 대학교에서 생화학 학사와 생리학 석사 및 법학사 학위를 취득하고, 서울대학교에서 행정법 전공으로 박사학위를 받았다. 미국 뉴욕주와 캐나다 온타리오주 변호사이며, 현재 한양대학교 법학전문대학원과 인공지능대학원 교수로 재직 중이다. 주요 연구 분야는 ICT, 데이터, 인공지능, 바이오 기술, 원자력 등 첨단 과학기술의 법·제도적 문제와 규제 정책이다. 이러한 전문성을 바탕으로 방송통신위원회, 과학기술정보통신부, 금융위원회, 식품의약품안전처 등에서 정책자문위원으로 활동하고 있다.