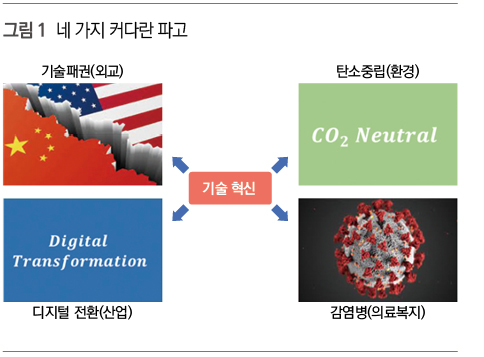

미중의 무역 갈등이 기술패권으로 번지면서 바야흐로 기술전쟁의 시대가 도래하면서, 세계 각국도 날로

심화되고 있는 기술경쟁에서 비교우위를 점하기 위해 다양한 정책적 변화를 시도하고 있다.

영국은 ‘고위험, 고수익 연구과제’를 지워하기 위해 2021년 2월 첨단연구발명기관

ARIA(Advanced Research and Invention Agency)를 설립하였으며,

미국은 첨단기술 분야에 대한 경쟁우위를 지속하기 위해 2020년부터 발의된 일련의 법안들을 통합하여

반도체 및 과학법(Chips and Science Act)를 통과시키면서 반도체 R&D와 제조에 5년간

약 69조원 직접지원, 10년간 약 31조원 규모의 R&D 세액공제 지원, 핵심기술 R&D관련 부처의

기술육성 지원 가속화, STEM 인재육성지원, 기업들의 지적재산보호, 첨단기술에 대한 테스트베드 구축 등

다양한 종합적 지원을 천명한 바 있다.

이 같은 해외 사례들은 미국이나 영국 같은 선진국들도 기술혁신 경쟁에서 지속적인 비교우위를 점하기 위해

R&D 시스템을 혁신하고 있음을 시사한다. 지금까지 우리는 선진국들이 정해 놓은 기술 스펙을 모방하는

추격형 전략을 택해왔지만 혁신적이고 도전적인 R&D를 통해 first mover로 거듭날 필요가 있다.

이를 위해서는 다음과 같은 R&D 정책 전반에 걸친 패러다임 전환적 변화가 이루어져야 한다.

첫째, 시스템적 측면에서는 현재의 분절적인 칸막이식 거버넌스, 특정 혁신주체들에 대한 참여제한,

부족한 기술이전 인센티브, 유사중복 R&D에 대한 과도한 제약 등에 대한 개선이 필요하다.

둘째, 양적, 질적 미스매치에 봉착해있는 R&D 인력측면에서는 해외 우수인재 유치 인센티브 강화,

전문연구요원 제도에 대한 전향적 접근, 대학 정원규제에 대한 혁파, 수·과학 기초교육 강화 등이 시급하며,

이와 함께, 고용주인 기업에 대한 전폭적인 제도개선이 필요하다.

셋째, 세제 측면에서는 R&D 관련 조세지원, 특히 축소된 대기업의 R&D 세제지원 확대와,

Negative 방식의 R&D 조세지원체계 도입 등이 향후 R&D 조세지원 정책의 방향성이 될 필요가 있다.

넷째, 민관협력 측면에서는 산학연관 연합군 형태로 철강분야 탄소중립 기술개발을 추진하고 있는

스웨덴 사례처럼 국가주도의 R&D 정책이 민간주도로 전환되면서 기업과 정부가 대등한 위치에서

상호 협력할 수 있는 기반이 조성되어야 한다.

다섯째, 반도체 같은 국가전략기술 측면에서는 미국의 Chips and Science Act처럼 전폭적인 지원과 함께

팹리스(Fabless) 전문 인큐베이터 육성, 팹리스간 M&A, 글로벌 협력 등 다양한 노력이 필요하다.

이제 국가 전체의 70%가 넘는 R&D 재원이 민간기업에 의해 투자되고 있는 만큼 산업계 시각에서

R&D 정책을 바라볼 필요가 있다. 혁신기업들이 글로벌 무대에서 마음껏 기량을 발휘할 수 있도록

R&D 정책시스템 전반에서의 근본적인 변화가 있어야 한다.

'전문 보기' 버튼을 누르시면 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.