산업정책의 귀환

자유경제 체계에서 오랫동안 산업정책은 고속 성장을 해야 하는 개도국의 전유물로 여겨졌다. 미국과 유럽연합(EU) 같은 선진국들은 시장의 ‘보이지 않는 손’의 중요성을 내세우며, 정부는 자유무역 기반하에 최소한의 산업육성 정책을 펼쳐야 한다고 주장해 왔다.

그런데 2008년 서브프라임 모기지 사태로 글로벌 금융위기가 촉발되고 2019년 Covid-19 등으로 경기침체가 발생하면서, 분리주의나 보호주의, 반세계화가 심화되었다. 따라서 선택적 국제협력이나 핵심기술의 확보, 기술 리더십 확보가 중요한 산업정책의 키워드로 떠올랐다. 이로 인해 미국과 유럽연합도 예전과는 달리 노골적인 산업정책을 펼치고 있다. 특히 미국은 트럼프 정부가 들어서면서, 미국 우선주의의 기치 아래 제조업 및 미래 첨단산업의 경쟁력 강화를 강조하고 있다.

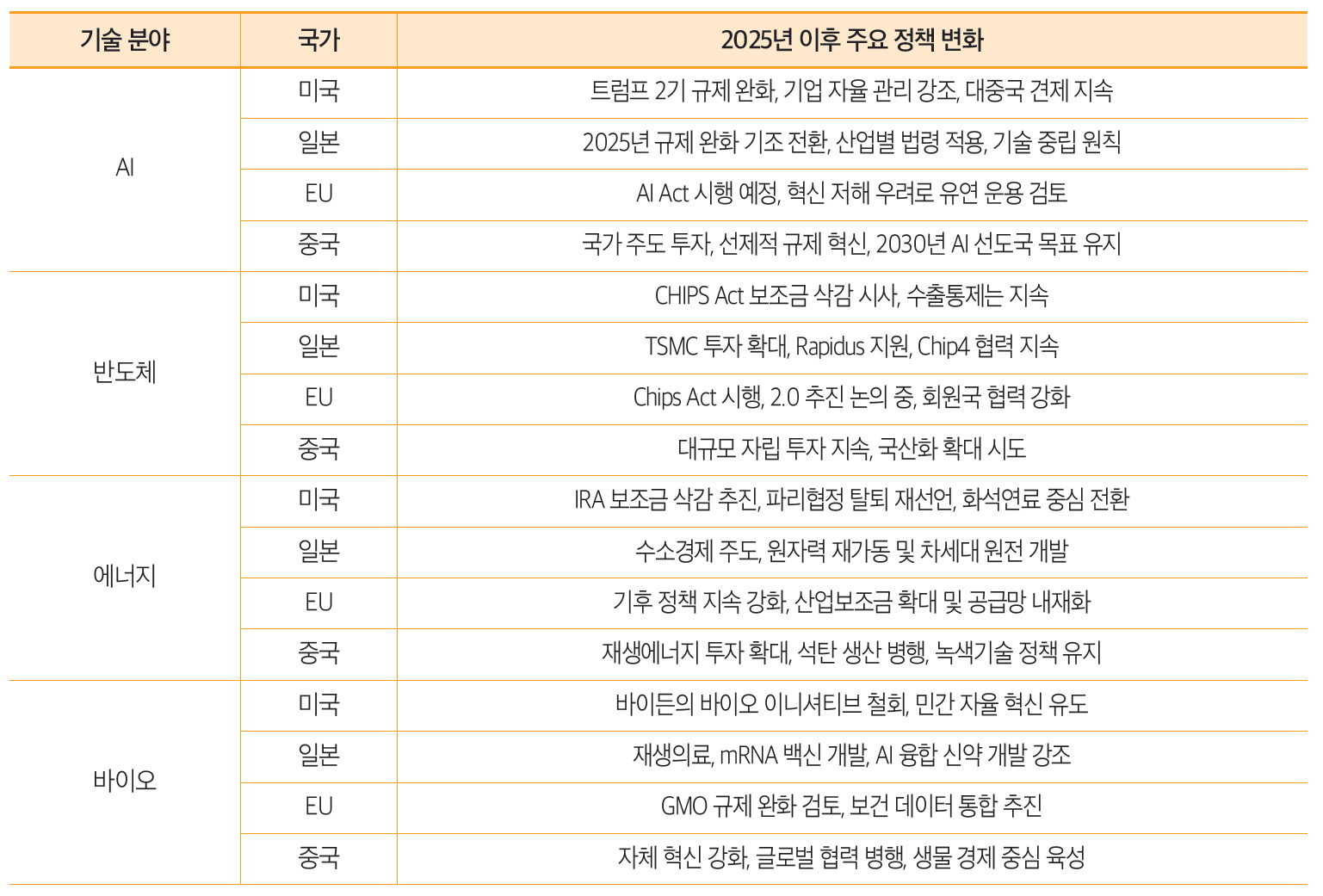

표1 최근 각국의 주요 기술 분야별 산업정책 변화

그러나 우리는?

이 같은 세계적인 혼돈 속에서 우리나라의 산업기술정책은 어떠한가? 안타깝게도 계엄과 탄핵이라는 정치적인 악재를 겪으면서, 적기에 대응할 수 있는 산업기술정책이 펼쳐지지 못하고 있다. 아직 관련한 정치적 갈등이 남았으나 새로운 대통령을 뽑는 과정으로 나아가고 있기에, 이제 대한민국이 어떠한 산업기술정책을 수립하고 어떠한 전략적 선택을 해나가는지가 중요하다.

한국산업기술진흥협회(이하 산기협)는 R&D 투자, AIX, 주력산업 고도화, 산업기술 인재 육성, 기술규제의 5개 분야로 나누어, 새로운 정부가 고민해야 할 산업기술정책 이슈들을 연구소 설립 기업 300개사에 물었다. 먼저, 기업들은 ‘R&D 투자’에 대해서는 R&D 투자 규모 확대와 함께 정부 R&D 프로그램의 행정절차, 평가, 세제지원 개선 등 시스템 혁신이 필요하다고 응답했다. ‘AIX(AI Transformation)’에 대해서는 AI를 통한 산업의 경쟁력 제고가 시급하다는 데에 대부분 인식을 같이하고 있었다. 이를 위해 기초 인프라에 대한 투자, 활용 교육, 시스템 구축 등이 선행되어야 한다고 응답했다. ‘주력산업 고도화’에 대해서는 많은 기업들이 대내외적 어려움을 겪으며 스스로 돌파구를 찾기는 힘든 상황이기에, 정부의 적극적인 지원이 필요하다고 했다. 기업들은 ‘산업기술 인재 양성’에 대해서는 실습 위주의 실무 연계형 교육을 강화해야 한다고 강조했다. 마지막으로 ‘기술규제’에 대해서, 기업들은 규제가 국가 경쟁력을 높이는 데 걸림돌이 되어서는 안 된다고 의견을 모았다.

트럼프 정부의 새로운 국제질서 하에서, 많은 국가가 새로운 산업정책을 위해 경쟁하고 있다. 따라서 새 정부는 산업기술 확보가 곧 국가의 생존을 좌우하는 기술 주권 시대가 도래했음을 인지하여, 산업기술 R&D 투자부터 기술규제 혁신에 이르는 다양한 산업기술정책을 펼쳐야 한다. 산업기술이 곧 국가의 미래다.

서울대학교 응용화학부에서 공학사를, 영국 케임브리지 대학교에서 기술경영학 박사학위를 취득하였다. 현재는 고려대학교 정경대학 행정학과에서 교수로 재직하고 있다. 학계로 옮기기 전에는 중소기업청, 교육과학기술부 등에서 공직 생활을 하며 다양한 기술 정책 수립에 관여했다. 주요 연구 분야는 과학기술 혁신 정책, 인공지능 기반 정부, 디지털 전환, 기업가정신 등이다.