지구는 점점 뜨거워지고 있다. 뜨거워지는 것은 지표면만이 아니다. 밖으로 빠져나가지 못하고 실내에 남는 복사열 때문이다. 온도를 낮추기 위해서는 에어컨을 켜는 등 또 다른 에너지가 필요하다. 그러나 에어컨은 실내를 차갑게 하는 대신, 실외기 등에서 뿜어내는 열기로 또다시 지구 표면을 데운다. 이러한 악순환을 끊기 위해, 국내외 과학자들은 '더위를 피하는 연구'에 팔을 걷어붙였다.

우주에서 쏟아져 들어온 햇빛, 우주로 다시 보내

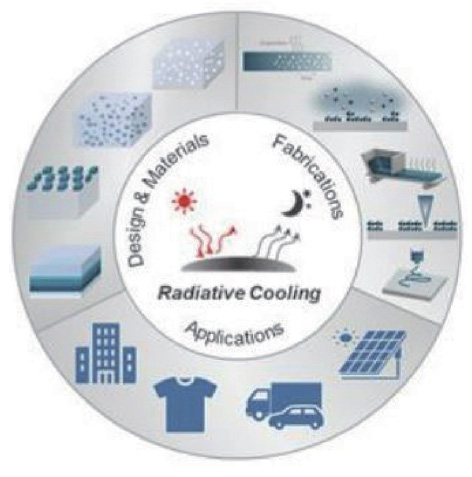

모든 물체는 절대온도(-273도)가 아닌 이상 적외선(에너지)을 내뿜는다. 적외선을 내뿜었을 때 주변에서 이 에너지를 흡수하여 다시 방출한다면, 열교환이 이루어져 온도가 떨어지지 않는다. 그렇지만 이 열이 우주로 빠져나간다면, 냉각이 가능하다. 이를 '복사냉각'이라 부른다. 특히 8~13㎛(마이크로미터: 미터의 100만분의 1) 사이의 적외선은 대기에 흡수되지 않고 우주로 빠져나간다.

[그림3] 복사냉각 기술 실용화를 위한 핵심 기술과 제조 방식, 활용 분야 (출처: 포항공과대학교)

이헌 고려대학교 신소재공학부 교수는 이러한 복사냉각을 활용하여 건물을 식히는 페인트를 개발했다. 태양광은 최대한 반사하면서, 실내에서 발생하는 열에너지는 저 멀리 우주까지 배출하는 방식이다.

‘상변화 원리’ 활용해 온도 조절

물체가 고체에서 액체로, 혹은 액체에서 기체로 변하는 것을 '상변화'라고 부른다. 한국과학기술연구원(KIST) 강상우 박사 연구팀은 상변화 물질을 활용하여 건물 외부에서 오는 열을 차단하는 기술을 개발했다. 실제 연구진이 7~8월 한낮 여름과 유사한 환경에서 실험한 결과, 실내 온도를 2.5도 이상 낮출 수 있었다.

올해 2월 전북대학교 김건우 교수 연구팀도 주변 온도에 따라 열 방사율을 스스로 조절하는 고분자 복합재를 개발했다. 연구팀은 고온에서 열 방사율을 높이고 저온에서는 낮추는 특성을 구현하기 위해 상전이 소재를 활용하였고, 스스로 열 방사율을 조절하는 똑똑한 고분자 복합재를 개발하는 데 성공했다.

지구에 양산을? 지구공학 연구도 활발

뜨거운 햇볕을 피하고자 한다면 모자와 양산은 외출 필수품이다. 그렇다면 지구에도 양산이나 모자를 씌워주면 어떨까. 실제 이를 연구하는 분야가 있다. 이른바 '지구공학'이다. 지구공학이란 공학 기술을 동원하여 지구 환경을 인공적으로 조절하는 학문이다.

지구에 무더위를 피하는 그늘막을 설치하자는 아이디어는 미국 하버드대학교에서 나왔다. 대형 기구에 탄산칼슘을 싣고 성층권까지 올라가 탄산칼슘 미세입자를 성층권에 분사하여 태양광을 차단하는, 이른바 '스코펙스(SCoPEx; Stratospheric Controlled Perturbation Experiment)' 프로젝트다.

이외에도 선박이 하늘에 바닷물을 뿌려 '밝은 구름'을 만들고, 이 구름을 통해 햇빛 반사율을 높이는 연구도 이루어지고 있다. 수분이 증가할수록 구름은 더 밝아지고, 밝은 구름은 햇빛을 더 많이 반사하는 원리다.

고려대학교 생명과학대학 환경생태공학부를 졸업하고, 매일경제신문에 입사했다. 이후 여러 부서를 거치며 제약 바이오, 전자, 유통산업 등 다양한 산업과 국제 증권 사회 등을 조명했다. 현재 매일경제 벤처중소기업부 소속으로, 벤처기업과 중소기업을 취재하고 있다.