MIT를 나와도 사업에 실패하고, 평범한 기술로도 사업에 성공하는 이유는 무엇일까. 러다이트 운동 시기처럼 기계 기술이 비약적으로 발전하던 시절의 기술을, 오늘날 자국의 핵심 첨단산업으로 삼고 있는 국가는 더 이상 존재하지 않는다. 해당 산업에 집중하느냐와 첨단산업으로 삼느냐는 다른 이야기이다. 대한민국 특허청을 비롯한 대부분의 선진 국가 특허청들은, 자국에서 얼마나 많은 특허가 첨단 기술 분야에서 창출되고 있는지를 주요 지표이자 성과를 삼고 있다. 이는 기술 선진국으로서의 위상을 드러내는 수단이기도 하다. 기술 트렌드는 시대에 따라 달라지며, 과거의 중심 기술은 미래에는 주변 기술로 바뀌기 마련이다. 그러나 많은 스타트업과 대기업들은 최신 기술 동향에 부합하는 특허를 다수 보유하고 있음에도 불구하고, 사업화에는 반복적으로 실패하고 있다.

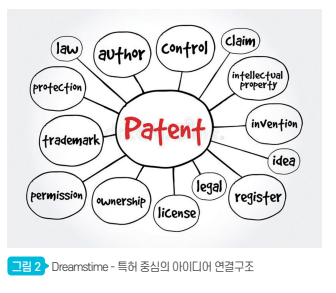

이는 ‘기술력’이나 ‘특허 수’만으로는 시장에서의 성공이 보장되지 않는다는 냉정한 현실을 보여준다. 아무리 뛰어난 기술이라도 사업적 성공은 보장되지 않으며, 반대로 평범한 기술도 성공의 기반이 될 수 있다. 그러니 여기서는 “기술”과 “사업”에만 집중하자. 그리고 이 과정에서 기술에 대한 객관성을 담보해 주는 특허의 역할을 고려해야 한다. 등록된 특허는 비록 완벽하지 않더라도 기술에 관한 대화를 시작할 수 있는 출발점이며, 시장과 투자자에게 신뢰를 얻기 위한 중요한 수단이 된다.

기술은 출발점이 될 수는 있어도 성공의 보증 수표는 아니다. 기술이 어떻게 보호되고, 어떻게 말해지며, 어떻게 연결되느냐가 관건이다. 테슬라는 위대한 기술을 개발했지만 시장과 자본으로부터 외면당했고, 에디슨은 특허를 통해 기술을 보호하고 산업의 표준을 장악했다. 기술은 “특허”라는 언어로, “시장”이라는 무대에서 말할 줄 알아야 한다.

1) 시장의 흐름을 읽는 특허 분석 전략

특허는 경쟁사의 개발 방향, 시장 진입 시기, 기술 공백지대 등을 파악할 수 있는 유일한 ‘공개된 내부 문서’다. IPC 코드, 청구항 분석을 통해 기술 트렌드와 회피 설계를 도출할 수 있다. 분석 없는 직감보다는 분석을 바탕으로 한 직감이 더 강하다. 이는 특히 스타트업에게 효율적 개발 전략 수립에 핵심이다.

2. 특허 포트폴리오와 IP 금융의 연결성

기술은 보이지만, 특허는 증명한다. 특허는 기술력의 구조와 범위를 보여주는 공식 문서이며, 투자 유치 및 기술금융의 기반이 된다. 기술특례상장, 국책과제 선정, IP 담보대출·보증 등에서 ‘권리범위가 명확한 포트폴리오’가 결정적인 역할을 한다.

3. 사업모델과 정렬된 특허 설계

기술 보호용 특허와 BM(비즈니스 모델) 정렬 특허는 다르다. 후자는 수익구조와 고객 흐름에 맞춘 권리범위를 설계한다. SaaS 기업이라면 고객 유입–과금 흐름의 핵심을 특허로 보호해야 한다. BM 캔버스를 바탕으로 발명 포인트를 추출하고 명세서를 설계하는 방식도 고려할 수 있다.

4) 기술-특허-BM의 일체화가 성공의 열쇠

특허는 단순 보호 수단이 아니라, 사업화의 속도와 방향을 결정짓는 실전 전략이다. 기업이 R&D 초기부터 IP 전략을 설계하고, 정부의 프로그램이나 전문가 자문을 활용한다면, 특허는 가장 강력한 무기이자 방패가 될 수 있다.