지난해 이맘때쯤 전국을 들썩이게 했던 이슈가 있다. 인공지능(AI) 챗봇 서비스 ‘이루다’ 사태다. 이루다는 20세 여대생의 인격을 기반으로 스캐터랩이 개발한 AI다.

이루다는 당시 기준 출시 2주 만에 80만 명의 소비자를 끌어모으면서 일약 스타덤에 올랐지만, 곧바로 집중적인 비판의 손가락질을 받아야 했다. 이루다가 성소수자·장애인·인종 차별·혐오 발언을 하면서다. 결국 개발사인 스캐터랩은 이루다 서비스를 중단해야 했다.

이루다 사태가 벌어진 지 만 1년이 흘렀지만 이 사태는 여전히 끝나지 않았다. 이루다가 우리에게 남긴 많은 숙제가 여전히 풀리지 않고 있어서다.

민주 사회를 위한 변호사 모임 디지털정보위원회·진보네트워크센터·참여연대 등 시민단체는 ‘이루다가 혐오적 표현을 썼다’며 국가인권위원회에 진정을 제기했다. 하지만 진정을 받은 인권위는 해당 사건에 대해 각하 결정을 내렸다. 국가인권위원회법 제32조 제1항 제1호에 따르면, 인격체가 아닌 AI는 조사대상이 아니라는 게 이유다.

일단 정부 기관은 판단을 보류했지만, 이루다 사태를 계기로 고민해 볼 문제는 명확하다. 바로 AI 기술의 발전 방향이다. 우리는 AI에게 어떤 기준으로 어떻게 윤리를 가르쳐야 할까.

AI가 우리의 삶에 상당한 영향을 미치기 시작했지만 AI 윤리와 관련된 법적인 제도는 여전히 미비한 상태다. AI 관련 법안이 가장 처음 등장한 국가는 미국이다. 미국 의회는 지난 2019년 알고리즘책임법(Algorithmic Accountability Act)을 발의했다. 미국 법안은 AI 관련 기업이 소통을 통해 책임(accountability)지는 태도를 견지해야 한다는 내용이 핵심이다.

미국 의회가 AI 윤리 법안을 발의한 건 당시 미국에서 아마존의 AI 알고리즘이 차별 논란을 불러일으켰기 때문이다. 당시 아마존 면접에 투입한 AI는 여성 구직자나 여대를 졸업한 입사 희망자를 차별하는 경향이 있었다. 흑인을 차별하거나 여성 혐오적인 언어를 사용했던 아마존의 과거 고용 관행을 AI가 포괄적으로 딥러닝(deep learning·심층기계학습)하면서 벌어진 일이었다. 마치 AI 챗봇 서비스 ‘이루다’ 사태가 성소수자·장애인·인종을 차별·혐오하는 발언으로 구설수에 오른 것과 유사하다.

때문에 이 법안은 AI가 편견·차별할 경우 이를 시정하도록 요구하는 내용을 담았다. 또 개인을 식별할 수 있는 정보나 생체·유전정보 등 민감한 데이터를 AI가 학습할 경우, AI를 활용하는 기업은 이에 대한 전 과정을 감사해야 한다고 규정했다.

이 법안이 등장하자 앤드류 젤프스트 데이터앤드소사이어티 기술 법률학자는 “훌륭한 첫걸음”이라고 평가했다.

하지만 다양한 영역·분야의 기업·제품에 포괄적으로 적용하기 어려운 규범적 선언에 불과하다는 한계점도 있다. 무탈 엔콘드 데이터앤드소사이어티 연구원은 “예컨대 자동차나 가전제품을 규제하는 기준과 공공계약을 규제하는 기준은 다를 수밖에 없다”며 “규제의 관점에서 볼 때, 알고리즘책임법은 다양한 제품·산업에 동일하게 적용하기는 어려운 법안”이라고 지적했다.

보다 포괄적인 법안이 등장한 건 유럽연합(EU)에서다. 유럽집행위원회(EC)는 유럽의회(EP)에 AI통일규범법(Regulation laying down harmonized rules on AI)을 발의했다.

이 법은 유럽연합(EU)에서 AI 관련 소프트웨어나 알고리즘, 데이터를 개발·배치·사용할 경우, AI의 윤리적 원칙과 법적 의무를 기록한 서류 제출을 의무화했다. 또한 AI 기술이 심각한 윤리 원칙을 위반할 경우 AI가 스스로 지기 학습능력을 비활성화하고, 인간이 완전히 통제해야 한다고 규정했다. 나아가 비윤리적인 AI가 분쟁을 일으키거나 사고를 칠 경우 책임 소재도 최초로 규정했다.

다만 이와 같은 법안들 중에서 각국 의회를 통과한 법안은 없다. 더욱 근본적인 문제는 이들이 정의하는 ‘윤리’의 개념이 일반화하기 어려울 수 있다는 점이다.

최경진 개인정보보호법 학회장(가천대 법학과 교수)는 “AI 규제나 AI 법률을 논하기에 앞서, AI 윤리를 법으로 다룰 수 있느냐가 첫 번째 질문이 될 것”이라며 “일단 사람에게도 어떤 행위가 윤리적인지 말하기가 어려운데, 윤리적 행위에 대해서 정의하지 않고 AI에게 윤리라는 잣대를 대는 것은 어불성설이다”라고 말했다.

윤리적 잣대와 관련해서 가장 회자되는 대표적인 논문 중 하나가 매사추세츠공대(MIT) 미디어랩이 국제 학술지 네이처(Nature)에 게재했던 논문이다. MIT 연구진의 논문은 “AI도 결국 인간처럼 사고해야 윤리적으로 행동할 수 있다”며 “AI가 학습해야 할 윤리는 결국 인간의 윤리적 판단이 기반”이라고 설명한다.

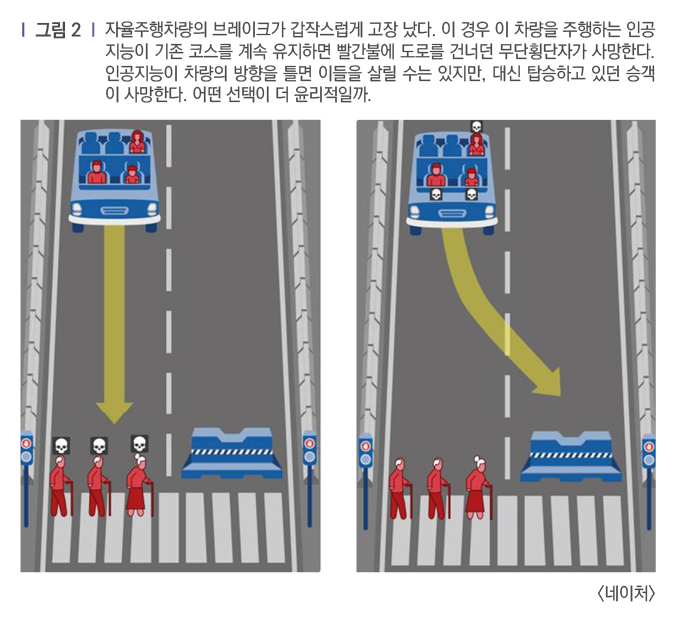

이런 궁금증을 해결하기 위해서 연구진은 233개 국가의 230만 명을 대상으로 3,961만여 개의 윤리적 의사 결정 행위를 조사·분석했다. AI가 운전하는 자율주행차가 이른바 ‘트롤리 딜레마’ 상황에 접했을 때, 어떤 행위가 보다 윤리적인지 분석한 것이다.

이에 따르면 딜레마 상황에서 윤리적이라고 생각하는 행위는 공통점이 있었다. 첫째, 동물보다는 인간의 생명을 구하는 행위가 윤리적이라고 생각했다. 둘째, 소수보다는 다수의 사람을 구하는 방식으로 의사결정을 해야 한다고 생각했다. 셋째, 상대적으로 나이 든 사람보다 젊은 사람의 생명을 구하는 것이 더 윤리적이라고 판단했다. 따라서 “AI 윤리나 정책 입안자가 이와 같은 행위를 고려해야 한다”고 에드먼드 어워드 미국 매사추세츠공대(MIT) 미디어랩 교수는 설명했다.

하지만 여전히 문제는 남아있다. 설문에 참여한 사람들은 대체로 남성보다 여성의 생명을 구해야 한다고 생각했고, 뚱뚱한 사람보다는 운동선수의 생명에 더 높은 가치를 부여했다. 또 노숙자 대신 고위직 임원의 생명을 지키는 것을 선호했다.

이와 같은 행위는 엄밀히 성별이나 외모, 직업을 기준으로 인간을 차별하는 비윤리적 행위다. 독일 자율주행·커넥티드 드라이빙 윤리위원회의 윤리 규정 9호는 자율주행차량용 AI에 대해 ‘나이 등 개인의 특성에 근거한 어떠한 구별도 금지한다’고 명시한다.

윤리적 행위의 기준도 제각각이었다. 성별·종교에 따라 설문 결과를 구분하면, ‘윤리적’이라고 생각하는 행위에는 상당한 차이가 있었다. 예를 들어 여성보다 남성 응답자는 ‘남자보다 여자를 먼저 구해야 한다’고 응답하는 경향이 낮았다. 또 종교에 귀의한 사람일수록 생명을 중시하는 성향이 강했다.

문화적 차이도 윤리적 행위 판단에 영향을 미친다. 연구진은 도덕적 선호도를 기준으로 응답자를 3개의 집단으로 분류했다. 한·중·일 등 유교문화권 28개국을 ‘동부’, 미국·영국 등 가톨릭·개신교 문화권 67개국을 ‘서부’, 프랑스의 문화적 영향을 받은 남미·아프리카 35개국을 ‘남부’로 구분했더니 서로 다른 결과가 나왔다.

예컨대 ‘노인보다 어린이를 구하는 게 윤리적’이라는 판단은 유교문화권(동부)에서는 통하지 않는다. ‘애완동물 대신 인간’이라는 판단은 남부 국가에서 상대적으로 덜 윤리적인 행위다.

이 밖에도 국가의 경제적 수준이나 관대함의 정도, 보행자가 교통신호를 준수했는지 여부, 여성의 기대수명 등에 따라 각국 사람들이 생각하는 ‘윤리’는 천차만별이었다. 이야드 라완 독일 막스플랑크연구소 인간개발연구소장은 “수백만 명을 설문했지만 그럼에도 딜레마의 복잡성을 모두 설명할 순 없었다”며 “우리의 연구결과가 각종 다양성을 보여줬다는 점을 고려하면, AI 정책 입안자도 보편적인 합의에 도달하지 못할 수 있다”고 우려했다.

80년대 미국 공상과학 영화 ‘백투더퓨처’처럼 미래를 오갈 수는 없다. 하지만 적어도 미래를 준비할 수는 있다. AI를 활용하는 산업·기업이 확산하고 있지만 아직 보편화하지는 않은 상황이다. 이런 상황에서 우리가 지금부터 AI에게 어떤 것이 윤리인지 학습할 준비를 한다면 적어도 우리는 AI가 향후 일으킬 문제를 제어하고 이에 대한 책임 소재를 가릴 수 있는 세상에서 AI와 공존할 수 있을 것이다.