4만 개 기업연구소 키울 국가기술혁신 새 틀을 짜자

기업연구소가 4만 개를 돌파함에 따라, 이를 기반으로 4차 산업혁명 대비 및 혁신성장을 구현하기 위한 새로운 차원의 국가기술혁신체계 구축의 필요성이 높아지고 있다.

기업 R&D 중요성에 대한 인식 확대와 기업연구소 4만 개 돌파

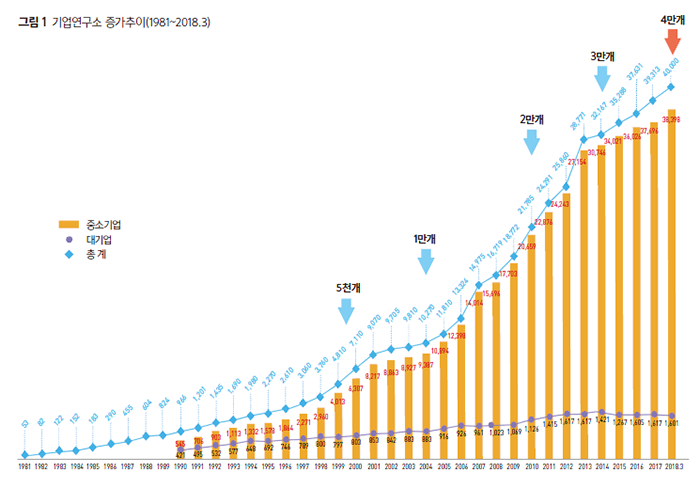

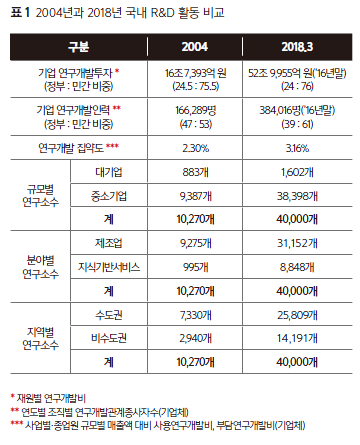

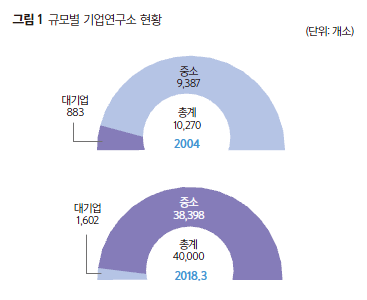

기업연구소는 1981년 첫해 53개가 인정받은 것을 시작으로, 2004년 1 만개, 2010년 2만 개, 2014년 3만개. 2018년 3월 4만 개를 돌파하는 등 증가세를 유지하고 있다.

이 같은 증가세에 힘입어 산업계는 국가 전체 R&D 투자의 77.7%, 연구인력의 69.7%를 담당하며 국가 R&D의 핵심으로 자리 잡았다(2016 연구개발 활동조사).

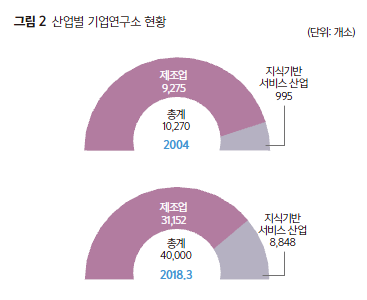

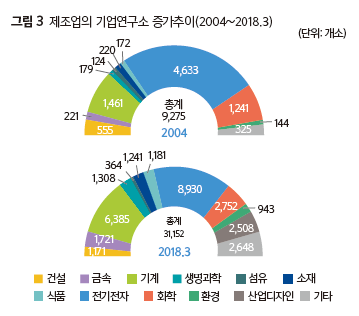

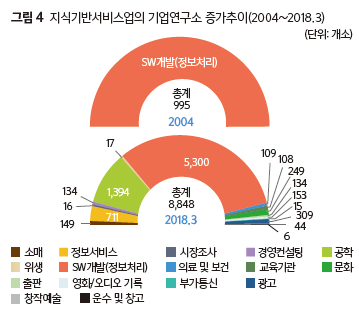

산업별로는 제조업이01 2004년 9,275개소에서 2018년 31,152개소로 3.4배 성장했고, 지식기반서비스 산업은02 995개소에서 2018년 8,848개소로 8.9배 성장하였다.

특히 지식기반서비스 산업은 2011년 기업연구소 인정 대상 범위에 포함된 이후 매년 1,000개의 연구소가 신규로 설립되면서, 기업연구소 증가에 크게 영향을 미쳤다.

이처럼 R&D활동 저변이 확대되면서, 일부 주력 업종관련 연구에 편중되어 있던 기업의 R&D도 전 분야로 확장되고 있는 것으로 확인됐다.

금속소재 연구소의 경우 2004년 대비 7.8배가 증가하여 기타 분야를 제외하고 가장 증가폭이 컸으며, 이어 생명과학 7.3배, 식품분야 6.8배로 뒤를 이었다.

이에 따라 국내 연구소의 전기전자 집중 현상도 다소 완화되었다. 2004년에 제조업 연구소에서 전기전자가 차지하는 비중은 50.0%에 달했으나, 2018년 현재 28.7%로 낮아졌다.

반면 기계 산업은 15.8%에서 20.5%로, 생명과학은 1.9%에서 4.2%로, 식품은 1.9%에서 3.8%로 높아졌다.

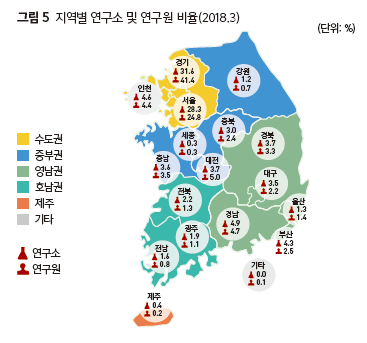

지역별로는 수도권 집중 현상도 다소 완화된 것으로 나타났다. 2004년 수도권의 연구소 집중도는 71.4%에 달했으나, 2018년 3월 64.5%로 6.9%p 낮아졌다.

이에 따라 수도권의 연구인력 집중도도 2004년 72.9%에서 2018년 3월 70.5%로 2.4%p 감소하며 다소 완화되는 양상을 보였다.

새로운 기술혁신체계 구축을 통해 양적성장을 넘어 질적성장으로

R&D 활동을 하는 기업의 수가 늘어나면서, 이에 비례하여 산업계 R&D 투자 규모도 크게 증가하였다.

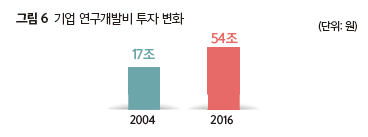

과학기술정보통신부의 연구개발활동조사에 따르면 2004년 기업의 R&D 투자액은 17조 원이었으나, 2016년에는 약 54조 원으로 늘어났다.03

기업연구소가 1만 개에서 4만 개로 늘어나는 기간 동안 R&D 투자도 3.2배가 증가한 것이다.

산기협이 올해 연초에 실시한 연구개발전망조사에서 기업들이 2017년에 지속적으로 R&D 투자를 증가시킨 것으로 파악되어, 실제 증가 규모는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

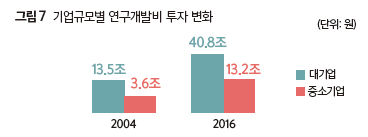

기업 규모별로 보면 2004년 중소기업의 R&D 투자는 3.6조 원이었으나, 2016년에 13.2조 원으로 3.7배가 증가했다.

이에 따라서 전체 산업계 R&D 투자에서 중소기업이 차지하는 비중은 21%에서 2016년에는 24%로 3%p가 상승했다.

대기업도 2004년 13.5조 원에서 2016년 40.8조 원으로 3배가량 증가한 것으로 나타났다. 산업계 R&D에서 차지하는 비중은 2004년 79%에서 76%로 집중도가 다소 완화되었다.

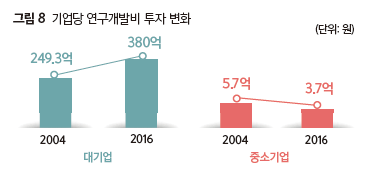

전체 R&D 투자 총액 면에서는 중소기업과 대기업이 비슷한 증가 양상을 보였으나, 기업당 R&D 투자에서는 현격한 차이를 보였다.

대기업의 경우 연구소당 R&D 투자가 2004년에 249.3억 원에서 2016년 380억 원으로 1.5배 증가한 것으로 나타났다.

그러나 중소기업의 기업당 R&D 투자 규모는 2004년에 5.7억 원에서 2016년 3.7억 원으로 오히려 감소한 것으로 집계됐다.

R&D 투자 증가가 기업의 R&D 역량에서 중요한 변수라는 점을 고려하면, 중소기업의 R&D는 2004년 이후 그 저변이 꾸준히 확대되었으나 실질적인 역량 성장에는 아직 개선의 여지가 있음을 알 수 있다.

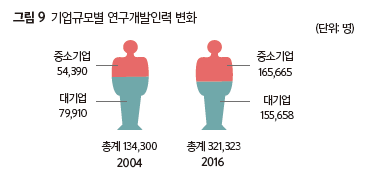

연구인력 면에서도 유사한 양상을 보인다. 기업 연구소에서 R&D 활동에 종사하는 연구인력의 수는 2004년 134,300명에서 2016년 321,323명으로 2.4배 증가했다.

기업 규모별로는 중소기업 연구인력이 2004년 54,390명에서 2016년 165,665명으로 3배 증가했고, 대기업 연구인력은 2004년 79,910명에서 2016년 155,658명으로 2배 증가하는 데 그쳐 중소기업이 연구인력 증가율이나 전체 숫자에서도 괄목할만한 성장을 거뒀다.

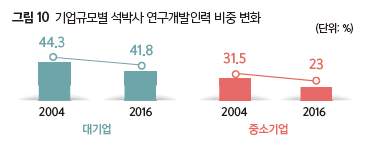

그러나 대기업의 경우 전체 연구원에서 석·박사비율이 2004년 44.3%에서 2016년 41.8%로 2.5%p가량 하락한 반면, 중소기업은 31.5%에서 23%로 8.5%p가 하락하며 상대적으로 낙폭이 컸다.

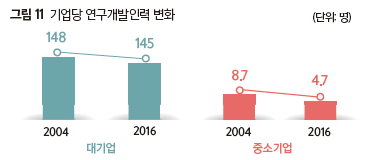

기업당 연구인력 수는 대기업이 2004년 148명에서 2016년 145명으로 평균 3명이 감소하였고, 중소기업도 2004년 8.7명에서 2016년 4.7명으로 평균 4명이 감소하는 추세를 보였다.

이 같은 현상을 종합적으로 판단해 보면, 지난 2004년 이후 대기업의 R&D 역량은 꾸준하게 개선되어 온 반면, 중소기업은 저변 확대의 성과를 거뒀음에도 불구하고 기업 개개의 역량 면에서는 개선의 여지가 많음을 알 수 있다.

물론 대기업의 경우에도 여전히 상위 20대 기업이 전체 R&D에서 차지하는 비중이 55.8%에 달하는 상황을 감안하면, 기업 간 격차가 여전히 유지되고 있음을 짐작할 수 있다.

즉 기업 규모와 별개로 기업 간 R&D 역량 격차는 더욱 심화되었을 것으로 예상된다.

따라서 앞으로의 산업계 기술혁신 지원정책은 기업간 R&D 격차를 완화하는 동시에 질적으로 어떻게 성장시킬 것인가에 초점이 모아져야 할 것이다.

그동안 기업 R&D는 폭발적인 양적 성장을 이루어왔다. 그러나 4차 산업혁명 시대를 맞아 앞으로는 질적성장을 위한 기술혁신체계의 개선이 필요하다.

특히 4만 개의 연구소 중 30%에 해당하는 12,000여 개가 설립된 지 3년 미만의 신생 연구소로, 선진 연구환경의 정착 및 성과창출에 대한 지원이 필요한 시점이다.

정부는 기업에 대한 지원을 기술역량 기반으로 전환하고, 개방형 생태계 구축을 지원해야 할 것이다.

또한 기업도 R&D 투자를 늘리고, 기업 간 개방형 기술협력을 적극적으로 추진해야 할 것이다.

이에 산기협도 기업이 4차 산업혁명을 이끌어 갈 혁신의 주체가 될 수 있도록 기업의 의견을 수렴하여 정책적 대안을 건의하고, 기업 간 개방적·수평적 기술협력 생태계 조성을 위해 노력할 계획이다.

기업연구소 Infographics

연구개발비 및 연구개발인력 Infographics

01 기업연구소 인정요건에서는 제조업은 과학기술 분야로 구분하고 있음

02 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 시행령 별표1에서 정한 19개 업종

03 연구개발활동조사는 기업별 결산이 완료된 시점에 전년도 R&D 투자 및 인력에 대해 조사를 실시하므로, 현재 2016년이 가장 최신 데이터이다.